PANFLUTISTA DE UMA ARCÁDIA EM CHAMAS

Theotonio Fonseca

“De amplas campinas, a Líbia vai receber tua noiva ilustre em sua casa dourada.” (Píndaro, Odes Píticas, tradução de Carlos Bonturim)

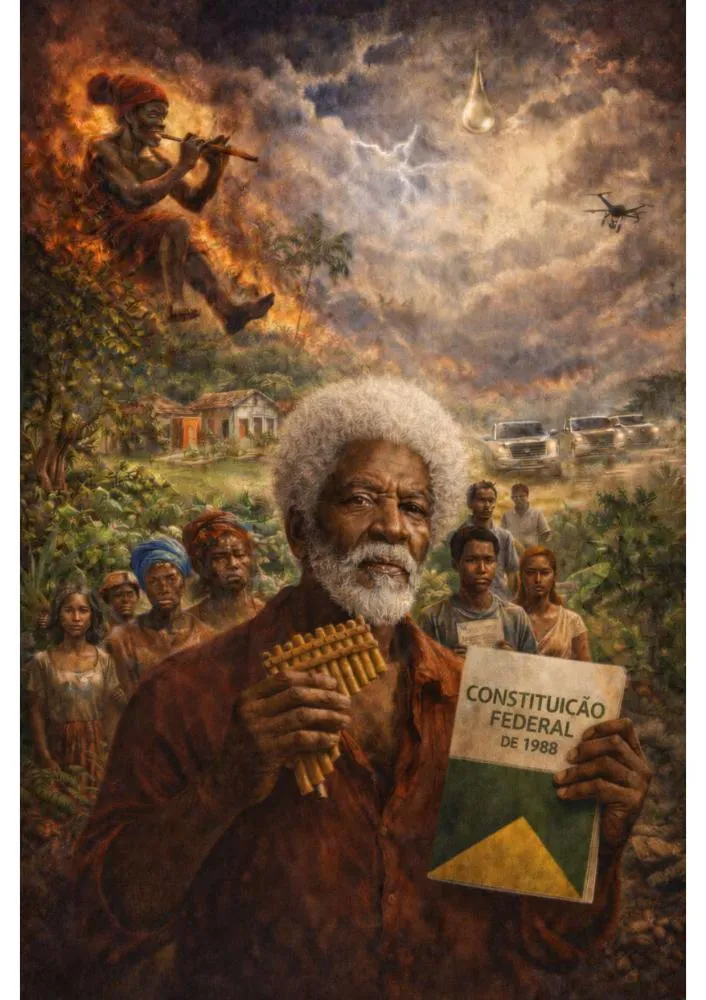

João Francisco era líder de um quilombo, forjado nos grandes desafios impostos ao campesinato por um histórico contínuo de negação de direitos que remontava ao período colonial. Aos oitenta anos, figurava entre os raros remanescentes das lutas por justiça social travadas entre as décadas de 1960 e 1980, quando falar em reforma agrária ou em educação popular equivalia, aos olhos do poder, à subversão e ao comunismo. Sua trajetória pessoal confundia-se com a própria história do conflito agrário local.

“Na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima.” Quando, em 1962, o etnólogo malinês Amadou Hampâté Bâ proferiu sua célebre sentença na UNESCO, João Francisco sepultava o pai, assassinado por jagunços a mando de um fazendeiro da região. O genitor não chegara à idade provecta que permite aos anciãos acumular os livros da sabedoria oral. O homicídio interrompera essa transmissão e, ao mesmo tempo, selara o advento da luta do filho. João Francisco passou a carregar em cada gesto o sacrifício paterno — cinquenta anos ceifados quando ainda havia tanto por viver.

Em meados de 2025, já convertido ele próprio em ancião, João Francisco reconhecia-se na assertiva aforismática de Hampâté Bâ. Sabia-se doutor do povo, diplomado na oratura dos mais velhos e educado na oralitura dos mais novos. Fortalecera-se, ainda, na linguagem de outros doutores — padres, advogados e professores universitários — que, vinculados à luta popular, foram acrescentando novos cartapácios à ecologia de saberes do jardim íntimo que aprendera a cultivar com resistência e memória.

Os tempos transcorreram. Com o advento da Carta Cidadã de 1988 e, em especial, com o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ao reconhecer que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é assegurada a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” —, tornou-se possível que, anos mais tarde, sua comunidade recebesse das mãos do Presidente da República a ansiada titulação de suas terras. Esse reconhecimento jurídico não apenas consolidou o território, como também instituiu um horizonte normativo de direitos fundamentais, inaugurando uma nova gramática de pertencimento, dignidade e visibilidade institucional.

Com o decurso das décadas, porém, já não era a ausência de políticas públicas o principal fator de inquietação do quilombo. A comunidade contava com escola em tempo integral, posto de saúde, projetos culturais e esportivos, além de um vigoroso desenvolvimento da economia criativa.

Havia uma cozinha comunitária onde, aos fins de semana, turistas dos municípios circunvizinhos acorriam para apreciar os dotes da culinária afro-brasileira. Ali também se comercializava artesanato, enquanto jovens trancistas exerciam seu ofício — ora trançando cabelos, ora ministrando pequenas oficinas de amarrações de turbantes e dança. Vendiam-se ainda produtos da agricultura familiar. O território orgulhava-se, inclusive, de quase vinte jovens cursando o ensino superior.

O que ameaçava a paz do quilombo e provocava reiteradas crises de insônia e ansiedade no provecto líder era o assédio constante do agronegócio, cujas fronteiras avançavam sorrateiramente sobre a comunidade. Pessoas oriundas do Sul do Brasil, à maneira de colonizadores tardios que trocam ouro por espelhos, ofereciam migalhas ao povo. Imiscuíam-se nos tambores de crioula, pagavam bebidas, distribuíam cestas básicas e faziam desfilar mulheres brancas ostentando roupas de estamparia africana e guias ao pescoço, numa tentativa calculada de infiltrar-se na comunidade.

Cumpre consignar que tais colonizadores hodiernos não viam o quilombo como a dimensão edênica que Píndaro atribuíra a Zeus no Canto IX das Odes Píticas — quando relata que o pai dos deuses escolhera a Líbia para erigir seu jardim —, mas como res nullius: coisa sem dono, território que reclamaria a posse que apenas eles, invasores, julgavam legitimados a exercer. Talvez, na mais otimista das hipóteses, vissem os quilombolas como o lusitano sedento de riquezas enxergara os povos originários ao aportar aqui a caixa de Pandora das primeiras caravelas.

Aos poucos, a aproximação cordial transmudara-se em indisfarçável ameaça. Caminhonetes de cabine dupla passaram a circular em desnecessária velocidade pelas estradas vicinais. Homens de botas limpas e chapéus novos paravam à sombra dos juçarais para medir distâncias com os olhos, como quem já calcula cercas inexistentes. Surgiram marcos improvisados fincados em pontos estratégicos, fotografias tiradas às escondidas, drones sobrevoando a mata em horários incertos. Nada era declarado; tudo era insinuado — e essa ambiguidade calculada corroía mais do que a ameaça explícita.

João Francisco sentia no corpo o retorno de um cansaço antigo, semelhante ao que experimentara nos anos duros da repressão, quando reuniões precisavam ocorrer na surdina e qualquer vocábulo enunciado às claras podia significar ergástulo ou desaparecimento. O coração, outrora acostumado ao embate, agora reagia com arritmias silenciosas. As noites tornaram-se curtas, e o sono, fragmentado por pensamentos que insistiam em refazer mapas, títulos, escrituras e armadilhas. Sabia, por experiência, que o inimigo raramente chegava pela força bruta: vinha antes pelo pergaminho cartorário e pelo ornato argumentativo da narrativa jurídica que transforma esbulho em direito e violência em formalidade.

A comunidade, por sua vez, começou a se mover com a prudência de quem conhece o peso da história. Reuniões foram convocadas no barracão do grupo de capoeira. Os anciãos rememoraram embates passados, enquanto os jovens universitários traduziam o jargão jurídico para uma linguagem acessível. Falou-se de direitos originários, ancestralidade, provas materiais e imateriais. Havia, em cada gesto coletivo, a consciência de que resistir era também permanecer visível, sem ceder ao medo.

Foi nesse intervalo de vigília e expectativa que os sonhos começaram a adquirir densidade incomum nas noites de João Francisco. Não eram delírios dispersos, mas imagens nítidas, como se alguém lhe ensinasse a ler os ponteiros do tempo por meio de símbolos. O líder passou a acordar com a sensação de ter sido visitado, não por fantasmas de antanho, mas por advertências do porvir. O mundo, parecia-lhe, socorria-se de outra expressão idiomática: uma língua feita de presságios, a exigir-lhe lucidez política e escuta espiritual.

Certa noite, sonhou com um Saci-Pererê empunhando uma flauta de Pã, tocando-a enquanto a floresta ardia em chamas. A realidade não tardaria a reivindicar sua parte. Ao despertar naquela manhã, antes mesmo de concluir o desjejum de café com macaxeira, João Francisco recebeu a visita de um oficial de justiça, que lhe comunicou que os fazendeiros da propriedade vizinha haviam ajuizado ação possessória contra o quilombo, contestando a titularidade de parte do território.

Quando ligou para Dra. Palesa Nascimento, esta se encontrava no auditório de uma instituição privada de ensino superior. Na condição de advogada da Comissão Pastoral da Terra, ministrava uma preleção em seminário dedicado à temática “Direitos Humanos e Povos Tradicionais”. Era uma ironia do destino que só a história sabe engendrar.

Naquele instante, discorria acerca da permanência estrutural do latifúndio como negação concreta da dignidade humana quando seu iPhone emitiu vibração. Antes mesmo de atender, Palesa compreendeu que a dimensão teórica acabava de ser convocada pela práxis. A voz cansada do estimado amigo convertia o colóquio em comentário imediato de uma luta em curso.

Ao compulsar os autos, a jurista percebeu que a demanda judicial não nascera de um conflito recente ou fortuito, mas de um arranjo arquitetado com antecedência e método, mais antigo que as próprias sesmarias em sua lógica de espoliação. A análise minuciosa da cadeia dominial revelava lacunas eloquentes: títulos que surgiam sem lastro registral pretérito, escrituras lavradas com descrições imprecisas do perímetro, retificações realizadas em cascata e procurações outorgadas em tempos e lugares incompatíveis com a vida civil dos supostos proprietários.

Não tardou a identificar, ainda, a coincidência reveladora entre tais atos notariais e decisões administrativas assinadas por agentes políticos locais, que, em diferentes momentos, haviam flexibilizado limites, silenciado sobre sobreposições territoriais e acelerado procedimentos em benefício dos mesmos interesses privados. Desenhava-se, assim, um conluio de feição clássica: a política fornecendo o véu da conveniência institucional; o latifúndio, o capital; e a serventia notarial, travestida de neutralidade técnica, convertendo esbulho em escritura e violência histórica em aparência de legalidade. Naquela mesma noite, no terreiro de Tambor de Mina, Surrupirinha baixou no velho zelador de santo do quilombo.

— Ontem te visitei em sonho — disse a entidade. — O que está acontecendo era esperado. Mas, assim como vencemos outros desafios, venceremos este também. A flauta, meu filho, é tua voz de denúncia, que precisará elevar-se outra vez. O saci és tu mesmo, e as chamas são a ameaça que se levanta contra o nosso povo.

Fez-se uma pausa. Então, o filho do Monarca do Tucumanzeiro, o Rei Surrupira, prosseguiu:

— Acordaste antes de ver o final do sonho. Tranquiliza teu coração: ele termina com uma lágrima de Zambi a cair sobre a terra em forma de chuva — a chuva que apagará o fogaréu. Sob essa chuva, João Francisco, saci protetor de teu povo, brincarás com as crianças e com toda a comunidade, certos de que a safra dos anos vindouros será rica.

Quando da deflagração do caso, a jovem advogada da Comissão Pastoral da Terra estudava A ideia de África, de V. Y. Mudimbe, professor de Antropologia da Duke University. Aprendia, com o scholar, que os helênicos denominavam de Líbia o que hoje conhecemos por África e que um grego chamado Filóstrato, em sua obra Ícones, construíra a narrativa de Hércules entre os pigmeus líbios, no ensaio intitulado “Símbolos e a interpretação do passado da África”, conforme transcreve Mudimbe.

“Após sua vitória sobre Anteu, ‘a peste’, Hércules fica exaurido e decide descansar. O herói grego é atacado durante o sono por pigmeus, representados como um exército de formigas negras, ‘filhos da terra’, isto é, ‘filhos da carne’. Ao tentar vingar a morte de Anteu e destruir Hércules, os pigmeus confirmam a tensão entre os reinos terreno e espiritual, entre fortes e fracos, e afirmam a prevalência destes últimos. No entanto, Hércules desperta, esmaga seus agressores, recolhe-os em sua bolsa e os leva a Euristeu.”

Na manhã seguinte, a defensora iria ao quilombo dialogar pessoalmente com a comunidade e compreender a extensão concreta das violações de direitos em curso. Naquela noite, porém, refletira que, assim como no mito de Filóstrato, os donos do poder do agronegócio pareciam compreender os povos tradicionais e originários como criaturas diminutas — não em estatura física, mas em poder financeiro e político —, passíveis de serem esmagadas por sua força econômica ou recolhidas no alforje de migalhas oferecidas como compensação ínfima por impactos sobremodo devastadores.

A descartabilidade das vidas quilombolas erigia-se, assim, como condição intolerável, capaz de inspirar uma insurreição democrática em todos os que compõem a luta antirracista. O Hércules agroexportador precisaria humanizar-se, sob pena de que as laudas historiográficas de futuros Filóstratos registrem, em seus cartapácios, o genocídio dos aquilombamentos que nascem do direito à terra, ao território e à territorialidade. Contudo, Palesa pensara: seria possível humanizar o capitalismo?

Antes de abandonar-se ao aconchego do abraço de Hipnos, a patronesse de nobres causas ligara a televisão e, guiada pela sinopse, escolhera a película produzida pela Netflix, Heranças Roubadas. Ali se defrontara com a infausta sina de um povo originário da Escandinávia — paradoxalmente oriundo de uma região celebrada como paradigma civilizatório do capitalismo a ser emulado pelo mundo —, cuja existência ancestral se via dilacerada pelo avanço silencioso de interesses econômicos travestidos de progresso.

Ao acompanhar a narrativa, compreendeu que a rena abatida pelos exercícios esportivos de um caçador não era apenas um animal imolado, mas a metáfora viva da banalidade do mal: a pantagruélica fome da moenda que tritura garantias fundamentais para manter em rotação as engrenagens do capital.

E então lhe pareceu evidente que, entre os Samis da Suécia ou os quilombolas brasileiros, o enredo se repete com variações de paisagem e vernáculo. Territórios ancestrais são tratados como espaços passíveis de apropriação, enquanto vidas coletivas são empurradas à condição de excedente histórico. João Francisco sabia que dessas habitações do Minotauro só se libertam aqueles que ousam andar com fé, guiados pelos caminhos do aquilombamento.

Theotonio Fonseca de Sousa é Professor, Escritor e Advogado.