OPINIO DELICTI SOBRE TRÊS DESOCUPADOS

Theotonio Fonseca

Personagens folclóricos da velha província, os três desocupados — como aprouve chamá-los, a título de galhofa — habitavam as ruas, no improviso de abrigo que lhes aplacasse o cálido sol diurno e a frialdade noturna. Revezavam-se entre a praça central e o largo da matriz, nas cercanias do luxuoso hotel que atraía aqueles que precisavam acomodar-se na urbs até então desprovida de opções hoteleiras.

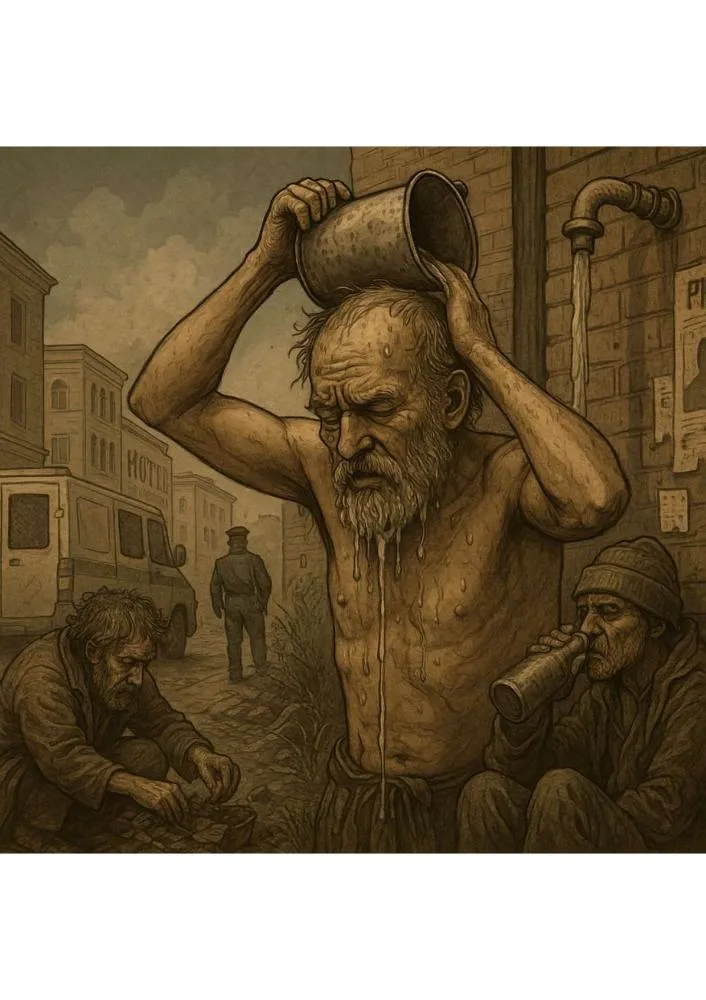

O primeiro desocupado foi flagranteado enquanto ciscava restos de feira; outro, à sombra do toldo de uma lanchonete, procurava em garrafas vazias o café da manhã de um trago de cachaça; o último tomava banho com uma vasilha de alumínio encardida em uma torneira esquecida em pequeno matagal ao fundo da casa paroquial. Enxotados pela longa manus do Estado, de seu habitat natural, foram conduzidos ao camburão com a violência institucional de quem remove entulho de obra. Um radialista, em seu programa matinal, vociferara:

– Baderneiros!

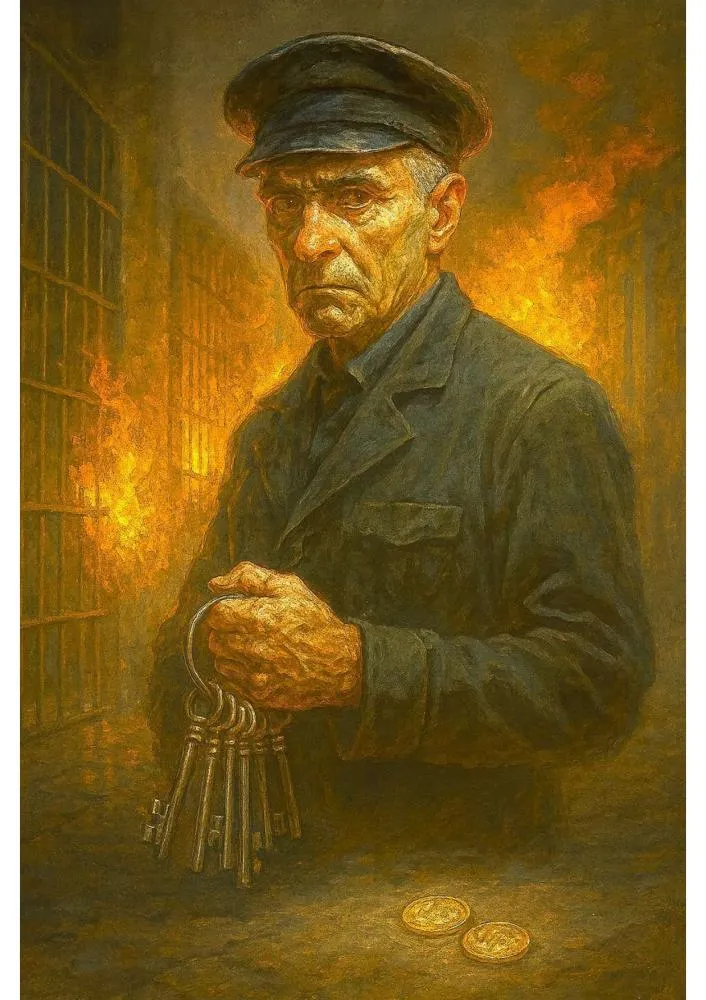

Da tribuna do parlamento municipal, um vereador — cuja última campanha fora financiada pelo empresário que subornara o delegado e o Parquet para que procedessem ao inquérito e posterior denúncia contra os três desocupados, cujos farrapos incomodavam o empreendimento hoteleiro que emoldurava de luxo o centro da cidade —, com sangue nos olhos, proclamara:

– Vândalos recalcitrantes!

O inquérito nascera na véspera do sôfrego flagrante, com fotografias desfocadas do largo da matriz e laudos apressados sobre “dano ao patrimônio público” e “vandalismo organizado”. Assim, a autoridade policial rubricou o caderno investigativo em matizes de aterrador retrato do terror: a tríade personificava gravíssima ameaça à paz na comunidade; o escrivão carimbou com vigor; o promotor subscreveu em latim: opinio delicti. Em construções fraseológicas que expectoravam criminalização da pobreza, seletividade penal e higienismo excludente — voltado contra os despossuídos e indesejados —, transformou vulnerabilidade em dolo, fome em concurso de agentes e situação de rua em organização criminosa.

Nos órgãos públicos afixaram-se cartazes do programa “Quem ama cuida: conserve uma cidade limpa.” A exordial acusatória, pródiga em adjetivos e carente de provas, revelava-se mais um exercício retórico de higienização social do que um ato jurídico propriamente dito. Com o manejo hermenêutico de um discurso eivado de preconceitos — e temperado por um aditivo moral que pretendia legitimar a cruzada ministerial.

Entre as páginas dos autos eletrônicos, um memorando sugeria ação coordenada com a Guarda Municipal para “retirar encostos humanos” do centro. A gramática normativa da cidade entrava em concordância com o português falado do pânico, regado diariamente no seio da comunidade por parlamentares, radialistas e um jornalzinho impresso. O que unia, em comum, os mercadores de preconceito era o agente financiador de suas atuações: o dono do hotel.

Desenhava-se um desenlace que selaria destinos com a tatuagem de um édito penal condenatório, em descompasso absoluto com a Carta Cidadã. Contudo, a magistrada de plantão — uma mulher negra, forjada nas arcadas epistemológicas da luta antirracista e do direito antidiscriminatório — avistou-se com a teratológica denúncia, reconhecendo, na primeira lauda, o odor da desfaçatez institucional vestida com os adereços retóricos da narrativa estatal.

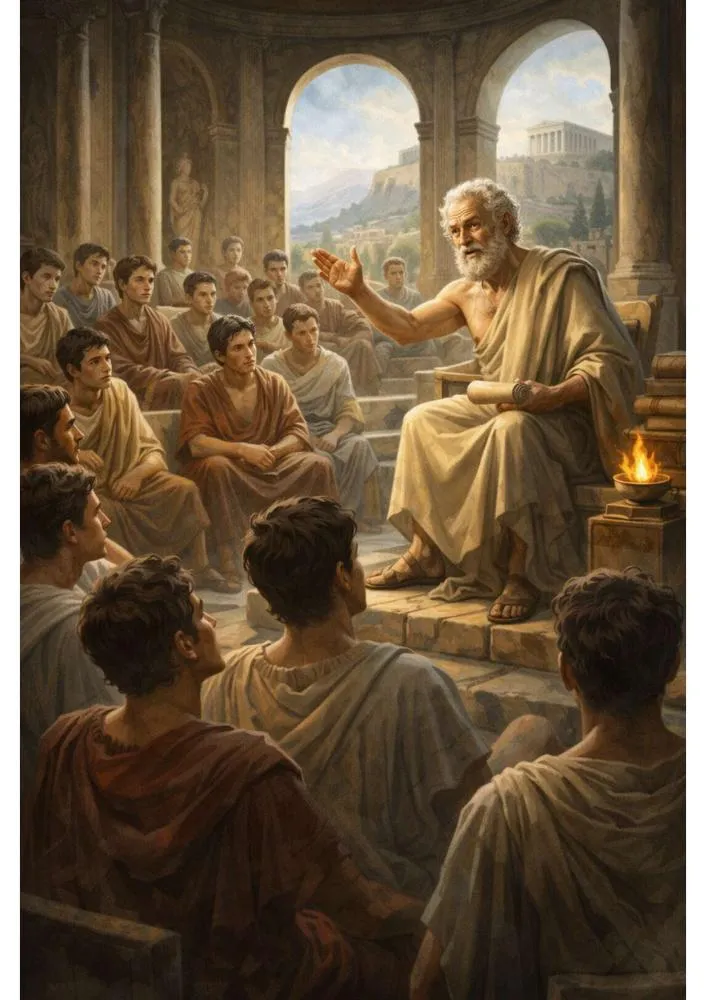

Enquanto compulsava as páginas dos autos digitais, o pensamento sussurrava-lhe, como um eco mnemônico, o título de uma obra que estudara na academia: Vigiar e Punir, de Michel Foucault.

A cidade, refletida nos fólios, era um panóptico de vitrines e câmeras: não bastava ordenar os corpos, era preciso disciplinar as almas para que aceitassem o novo regime de visibilidade. Os corpos sem propriedade — corpos que repousam nos bancos da praça — precisam receber punição não pelo que realizam, mas pelo que são: andrajos que ferem as retinas da biopolítica dos espaços públicos.

A magistrada recostou-se na poltrona e deixou o vinho de sua argumentação jurídica decantar em silêncio. O Direito, em momentos assim, pede régua e compasso. A régua: tipicidade, justa causa, lastro probatório mínimo. O compasso: dignidade da pessoa humana e proteção às pessoas em situação de rua.

Apontou para o inquérito: faltava corpo de delito que não fosse o corpo dos próprios denunciados; sobravam enunciados performativos — “vandalismo” dito por comerciantes, “dano” não mensurado, “perturbação” medida a olho. E faltava o que sempre falta: contexto social, política pública, resposta não penal. Após esse longo decantar reflexivo, no odre íntimo de sua subjetividade, a magistrada, tomando de suas armas argumentativas, elaborou — em um rompante discursivo — a decisão por não receber a denúncia:

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de três pessoas em situação de rua, não identificadas de modo completo por ausência de documentação civil, às quais são imputadas condutas tipificadas no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano ao patrimônio público).

Consta da denúncia que os acusados, reunidos na praça central e no largo da matriz desta urbe, teriam sujado e danificado bancos e calçadas públicas, além de causar desordem e incômodo a transeuntes e comerciantes das imediações de um hotel de alto padrão.

A peça inaugural veio instruída com boletim de ocorrência, fotografias de baixa resolução e depoimentos de servidores municipais.

É o breve relatório. DECIDO.

A exordial acusatória não ultrapassa o juízo de admissibilidade previsto no art. 395, III, do Código de Processo Penal, ante a ausência de justa causa mínima, consubstanciada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

O conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a tentativa de criminalização da pobreza e o indevido deslocamento da política de assistência social para a esfera penal, utilizando-se o Direito Penal como instrumento de gestão urbana.

Apura-se, com fulcro em acervo fotográfico de imprecisa resolução e em lastro testemunhal prestado por agentes diretamente interessados, suposto dano a bem público, sem que se evidencie, contudo, perícia idônea, mensuração objetiva do prejuízo ou lastro mínimo de autonomia probatória.

Constata-se, ao reverso, a seletividade penal estrutural, que recai, de modo reiterado, sobre corpos vulneráveis — moradores de rua, trabalhadores informais e sujeitos invisibilizados sob a alcunha de “desocupados”.

Em construções fraseológicas que expectoravam criminalização da pobreza, seletividade penal e higienismo excludente — voltado contra os despossuídos e indesejados —, transformou vulnerabilidade em dolo, fome em concurso de agentes e situação de rua em organização criminosa.

Como expressão artística dessa invisibilidade social, a canção “Moradores de Rua”, da banda paulistana DZK, traduz com crueza e lirismo a realidade daqueles a quem se nega o direito mais elementar: o de existir com dignidade. Eis a íntegra de suas duas primeiras estrofes:

“Pessoas sem vida, sem cor, sem alegria,

moram sob marquises, de prédios bem luxuosos,

abraçam um saco de lixo, como se fosse um travesseiro,

e ainda são vítimas, vítimas de preconceito.

Cidades majestosas, com toda sua grandeza,

escondem a realidade, de pessoas sem nenhuma chance,

de pessoas sem nenhuma chance de ser feliz,

vivendo ao relento, o que podem aprender?

Como podem viver, sem ter o que comer?

Gritos de agonia, de mães desesperadas,

ecoam com tristeza, mas não atingem nada.”

O Direito Penal é ultima ratio, não instrumento de política pública. A persecução criminal voltada a anseios higienistas ou estigmatizantes constitui desvio de finalidade, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, caput) e as diretrizes da proporcionalidade e intervenção mínima.

A lição foucaultiana sobre o poder disciplinar é elucidativa: sob os vocábulos de “ordem” e “decoro”, o controle social expulsa do campo de visibilidade aquilo que revela as falhas da gestão pública — a fome, o desabrigo, as patologias decorrentes da exclusão e o uso abusivo de álcool como expressão de uma condição de saúde pública negligenciada.

O processo penal, todavia, não é instrumento de estética urbana, mas garantia constitucional. A pobreza não constitui categoria criminológica. A rua não é indício. O largo da matriz não é cena de crime.

Ante o exposto, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o recebimento da denúncia, por ausência de justa causa.

Determino o arquivamento dos fólios, sem prejuízo de que o Município e seus parceiros privados cumpram os deveres constitucionais nas áreas de assistência social, saúde e moradia, abstendo-se de acionar o sistema penal para solver o que é, em essência, questão de política pública e dignidade humana.

Intime-se o Ministério Público via portal eletrônico.

Havendo trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Ao final daquele dia de labor judicante, ao deixar as dependências do fórum, a magistrada depositou uma cédula de dez reais na latinha de leite de uma pessoa em situação de rua que, como de costume, ao término dos expedientes, circundava o prédio em busca de alguns vinténs.

O homem, surpreso, agradeceu com humildade:

— Deus lhe pague.

Ela respondeu, sorrindo com serena doçura:

— Ele já me tem retribuído diariamente com a oportunidade de promover a justiça, meu irmão.

Theotonio Fonseca de Sousa é professor, poeta, escritor e advogado. Foi membro consultivo da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil e da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MA, e atualmente compõe a Comissão de Advocacia Criminal da OAB/MA.